Rétrospective Nicole Garcia à La Cinémathèque Française (du 15 au 26 novembre 2021)

Du 15 au 26 novembre, la Cinémathèque Française, vous pourrez découvrir la rétrospective consacrée à Nicole Garcia qui débute ce 15 novembre avec la projection de son dernier film "Amants" qui sort en salles ce 17 novembre.

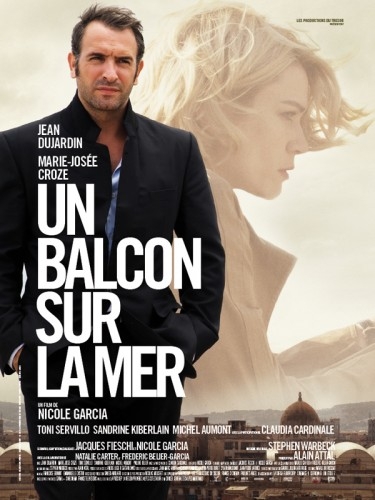

Quatre ans après « Selon Charlie » (alors injustement malmené par la critique, notamment lors de sa présentation en compétition du Festival de Cannes), Nicole Garcia revenait à la réalisation avec «Un balcon sur la mer » dans lequel Marc (Jean Dujardin), marié à un professeur (Sandrine Kiberlain), et père d’une petite fille, est agent immobilier dans le Sud de la France. Il mène une vie paisible et confortable jusqu’au jour où, lors d’une visite immobilière, il rencontre une femme mystérieuse (Marie-Josée Croze) représentant un acquéreur. Il pense reconnaître en cette femme énigmatique au charme envoûtant Cathy, l’amour de ses 12 ans, alors qu’il vivait en Algérie, à la fin de la guerre d’indépendance. Après une nuit d’amour, la jeune femme disparait et le doute s’empare de Marc sur la réelle identité de cette dernière. Va alors débuter pour lui une quête. Amoureuse et identitaire. En partant à se recherche, c’est avant tout son propre passé enfoui qu’il va (re)trouver.

Une nouvelle fois, Nicole Garcia se penche sur l’enfance, ce qu’il en reste, et sur les méandres de la mémoire et la complexité de l’identité. Tout en finesse. Avec une lenteur appréciable quand le cinéma vise de plus en plus l’efficacité, oubliant d’ailleurs qu’elle n’est pas forcément synonyme de fracas et de vitesse mais parfois de silences et de lenteur, oubliant que le message ou le sujet qu’il véhicule n’en a que plus de force en s’immisçant plutôt qu’en s’imposant bruyamment.

Ce « balcon sur la mer » est à l’image de la lumière du sud dont il est baigné, d’abord éblouissante puis laissant entrevoir la mélancolie et la profondeur, plus ombrageuse, derrière cette luminosité éclatante, laissant entrevoir aussi ce qui était injustement resté dans l’ombre, d’une beauté a priori moins étincelante mais plus profonde et poignante.

A l’image de la mémoire fragmentaire et sélective de Marc, le passé et la vérité apparaissent par petites touches, laissant sur le côté ce qui devient secondaire. Ainsi peut-on d’abord regretter le caractère elliptique du scénario, par exemple concernant la vie conjugale de Marc, mais cette ellipse se révèle avec le recul un judicieux élément dramatique puisque notre point de vue épouse alors celui de Marc. Sa femme est effacée comme son présent s’efface pour laisser place au passé qui ressurgit. Avec lui, on chemine vers ce balcon sur la mer, vers ce lieu de l’enfance perdue.

Sans doute la présence de Jacques Fieschi, coscénariste (et notamment ancien scénariste de Claude Sautet) n’y est-elle pas étrangère, mais Nicole Garcia est une des rares à savoir raconter des « histoires simples » qui révèlent subtilement la complexité des « choses de la vie ». Des idées simples de mise en scène mais qui ont toutes une réelle signification comme ces souvenirs (re)vus à hauteur d’enfant, laissant les adultes et parfois la violence dans les limbes de la mémoire. Une manière délicate de dire l’indicible. De montrer simplement toute l’ambivalence humaine comme le personnage de Marie-Josée Croze qui multiplie ainsi les identités : celle qu’elle endosse en tant que prête-nom, celle qu’elle endosse pour Marc, jouant donc constamment un rôle dans la vie avant de le faire sur scène débarrassée de ses artifices. C’est paradoxalement en jouant qu’elle se trouvera elle-même. En cela, « Un balcon sur la mer » est aussi une véritable mise en abyme de l’imaginaire et donc du cinéma, un hommage à leur pouvoir salvateur.

La plus grande réussite du film c’est néanmoins sans aucun doute les choix de Jean Dujardin et Marie-Josée Croze dans les rôles principaux. Le premier incarne Marc à la perfection, traduisant avec beaucoup de justesse et de nuances les doutes de cet homme qui retrouve son passé, son enfance et ainsi un ancrage dans le présent. Il rend son personnage touchant et bouleversant sans jamais forcer le trait et montre une nouvelle fois la large palette de son jeu. Face à lui, Marie-Josée Croze est plus mystérieuse et incandescente que jamais après le mésestimé « Je l’aimais » de Zabou Breitman. De leur couple se dégage beaucoup de charme, de mystère, mais aussi une forme d’innocence qui renvoie à l’enfance.

En toile de fond, l’Algérie, sa violence et la nostalgie qu’elle suscite, et la ville d’Oran où a vécu Nicole Garcia enfant (et d’ailleurs également Jacques Fieschi). Une violente nostalgie qui est aussi celle de ces souvenirs d’enfance et de ces doux regrets qui ressurgissent brutalement et submergent, dans ce sens «Un balcon sur la mer » est un film à la fois très personnel et universel. Le balcon sur la mer : c’est cet endroit secret de nos mémoires qui donne sur les souvenirs d’enfance enfouis, dont la réminiscence est tantôt douloureusement heureuse ou joyeusement douloureuse mais jamais exempte d’émotion. Un subtil thriller sentimental au parfum doux, violent et enivrant des souvenirs d’enfance.

Critique de MAL DE PIERRE de Nicole Garcia

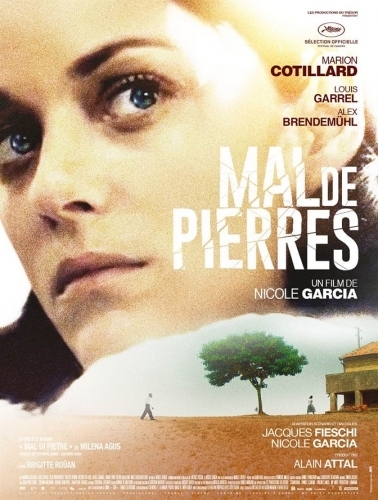

Après avoir été en compétition du Festival de Cannes pour L’Adversaire en 2002 et pour Selon Charlie en 2005, Nicole Garcia l'était à nouveau en 2016 avec ce film dans lequel Marion Cotillard tient le rôle principal, elle-même alors pour la cinquième année consécutive en compétition à Cannes. L’une et l’autre sont reparties sans prix de la Croisette même si ce beau film enfiévré d’absolu l’aurait mérité. Mal de Pierres est une adaptation du roman éponyme de l’Italienne Milena Agus publié en 2006 chez Liana Lévi. Retour sur un de mes coups de cœur du Festival de Cannes 2016…

Marion Cotillard incarne Gabrielle, une jeune femme qui a grandi dans la petite bourgeoisie agricole de Provence. Elle ne rêve que de passion. Elle livre son fol amour à un instituteur qui la rejette. On la croit folle, son appétit de vie et d’amour dérange, a fortiori à une époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage. « Elle est dans ses nuages » dit ainsi d’elle sa mère. Ses parents la "donnent" à José parce qu’il semble à sa mère qu’il est « quelqu’un de solide » bien qu’il ne « possède rien », un homme que Gabrielle n’aime pas, qu’elle ne connaît pas, un ouvrier saisonnier espagnol chargé de faire d’elle « une femme respectable ». Ils vont vivre au bord de mer… Presque de force, sur les conseils d’un médecin, son mari la conduit en cure thermale à la montagne pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres qui l’empêche d’avoir des enfants qu’elle ne veut d’ailleurs pas, contrairement à lui. D’abord désespérée dans ce sinistre environnement, elle reprend goût à la vie en rencontrant un lieutenant blessé lors de la guerre d’Indochine, André Sauvage (Louis Garrel). Cette fois, quoiqu’il advienne, Gabrielle ne renoncera pas à son rêve d’amour fou…

Dès le début émane de ce film une sensualité brute. La nature entière semble brûler de cette incandescence qui saisit et aliène Gabrielle : le vent qui s’engouffre dans ses cheveux, les champs de lavande éblouissants de couleurs, le bruit des grillons, l’eau qui caresse le bas de son corps dénudé, les violons et l’accordéon qui accompagnent les danseurs virevoltants de vie sous un soleil éclatant. La caméra de Nicole Garcia caresse les corps et la nature, terriblement vivants, exhale leur beauté brute, et annonce que le volcan va bientôt entrer en éruption.

Marion Cotillard incarne la passion aveugle et la fièvre de l’absolu qui ne sont pas sans rappeler celles d’Adèle H, mais aussi l’animalité et la fragilité, la brutalité et la poésie, la sensualité et une obstination presque enfantine. Elle est tout cela à la fois, plus encore, et ses grands yeux bleus âpres et lumineux nous hypnotisent et conduisent à notre tour dans sa folie créatrice et passionnée. Gabrielle incarne une métaphore du cinéma, ce cinéma qui « substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs ». Pour Gabrielle, l’amour est d’ailleurs un art, un rêve qui se construit. Ce monde c’est André Sauvage (le bien nommé), l’incarnation pour Gabrielle du rêve, du désir, de l’ailleurs, de l’évasion. Elle ne voit plus, derrière sa beauté ténébreuse, son teint blafard, ses gestes douloureux, la mort en masque sur son visage, ses sourires harassés de souffrance. Elle ne voit qu’un mystère dans lequel elle projette ses fantasmes d’un amour fou et partagé. « Elle a parfaitement saisi la dimension à la fois animale et possédée de Gabrielle, de sa folie créatrice » a ainsi déclaré Nicole Garcia lors de la conférence de presse cannoise. « Je n’ai pas pensé à filmer les décors. Ce personnage est la géographie. Je suis toujours attirée par ce que je n’ai pas exploré » a-t-elle également ajouté.

Face à Gabrielle, les personnages masculins n’en sont pas moins bouleversants. Le mari incarné par Alex Brendemühl représente aussi une forme d’amour fou, au-delà du désamour, de l’indifférence, un homme, lui aussi, comme André Sauvage, blessé par la guerre, lui aussi secret et qui, finalement, porte en lui tout ce que Gabrielle recherche, mais qu’elle n’a pas décidé de rêver… « Ce personnage de femme m’a beaucoup touchée. Une ardeur farouche très sauvage et aussi une sorte de mystique de l’amour, une quête d’absolu qui m’a enchantée. J’aime beaucoup les hommes du film, je les trouve courageux et pudiques» a ainsi déclaré Marion Cotillard (qui, comme toujours, a d'ailleurs admirablement parlé de son personnage, prenant le temps de trouver les mots justes et précis) lors de la conférence de presse cannoise du film (ma photo ci-dessus). Alex Brendemühl dans le rôle du mari et Brigitte Roüan (la mère mal aimante de Gabrielle) sont aussi parfaits dans des rôles tout en retenue.

Au scénario, on retrouve le scénariste notamment de Claude Sautet, Jacques Fieschi, qui collabore pour la huitième fois avec Nicole Garcia et dont on reconnaît aussi l’écriture ciselée et l’habileté à déshabiller les âmes et à éclairer leurs tourments, et la construction scénaristique parfaite qui sait faire aller crescendo l’émotion sans non plus jamais la forcer. La réalisatrice et son coscénariste ont ainsi accompli un remarquable travail d’adaptation, notamment en plantant l’histoire dans la France des années 50 heurtée par les désirs comme elle préférait ignorer les stigmates laissés par les guerres. Au fond, ce sont trois personnages blessés, trois fauves fascinants et égarés.

Une nouvelle fois, Nicole Garcia se penche sur les méandres de la mémoire et la complexité de l’identité comme dans le sublime « Un balcon sur la mer ». Nicole Garcia est une des rares à savoir raconter des « histoires simples » qui révèlent subtilement la complexité des « choses de la vie ».

Rarement un film aura aussi bien saisi la force créatrice et ardente des sentiments, les affres de l’illusion amoureuse et de la quête d’absolu. Un film qui sublime les pouvoirs magiques et terribles de l’imaginaire qui portent et dévorent, comme un hommage au cinéma. Un grand film romantique et romanesque. Dans ce rôle incandescent, Marion Cotillard, une fois de plus, est époustouflante, et la caméra délicate et sensuelle de Nicole Garcia a su mieux que nulle autre transcender la beauté âpre de cette femme libre qu’elle incarne, intensément et follement vibrante de vie.

La Barcarolle de juin de Tchaïkovsky et ce plan à la John Ford qui, de la grange où se cache Gabrielle, dans l’ombre, ouvre sur l’horizon, la lumière, l’imaginaire, parmi tant d’autres images, nous accompagnent bien longtemps après le film. Un plan qui ouvre sur un horizon d’espoirs à l’image de ces derniers mots où la pierre, alors, ne symbolise plus un mal mais un avenir rayonnant, accompagné d’un regard qui, enfin, se pose et se porte au bon endroit. Un très grand film d’amour(s). A voir absolument.