« Salaud, on t’aime » de Claude Lelouch fera ce mardi 2 avril l’ouverture du prochain Festival International du Film Policier de Beaune à l’occasion duquel sera rendu un hommage à Johnny Hallyday. À l’occasion de la venue exceptionnelle de Johnny Hallyday à Beaune, le Festival International du Film Policier lui rendra hommage en présentant cinq films emblématiques de sa carrière cinématographique, dans un genre et une couleur qu’il affectionne : »Vengeance » de Johnnie To, »L’homme du train » de Patrice Leconte, »Conseil de famille » de Costa-Gavras, »Détective » de Jean-Luc Godard, »A tout casser » de John Berry. Retrouvez ma critique de « Salaud, on t’aime », ci-dessous.

FILM D’OUVERTURE SALAUD, ON T’AIME de Claude Lelouch Interprété par Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell

HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY : NOIR C’EST NOIR

À l’occasion de la venue exceptionnelle de Johnny Hallyday à Beaune, le Festival International du Film Policier lui rendra hommage en présentant cinq films emblématiques de sa carrière cinématographique, dans un genre et une couleur qu’il affectionne :

VENGEANCE de Johnnie To

L’HOMME DU TRAIN de Patrice Leconte

CONSEIL DE FAMILLE de Costa-Gavras

DETECTIVE de Jean-Luc Godard

A TOUT CASSER de John Berry

HOMMAGE à WALTER HILL

Hommage en sa présence, le jeudi 3 avril

Réalisateur, scénariste et producteur (notamment de la saga ALIEN), Walter Hill imprime au polar sa marque, celle d’un cinéaste efficace dans la narration et le filmage, pour le plus grand plaisir du spectateur qu’il transforme sans EXTREME PREJUDICE en BAGARREUR, DRIVER et GUERRIERS DE LA NUIT, dans LES RUES DE FEU pendant 48 HEURES et SANS RETOUR.

HOMMAGE à PAUL HAGGIS

Hommage en sa présence, le vendredi 4 avril

Leçon de cinéma et d’écriture le samedi 5 avril Comment ne pas rêver d’une leçon de cinéma et d’écriture par l’homme qui a réalisé COLLISION (2004), qui a écrit MILLION DOLLAR BABY (2004), LETTRES D’IWO JIMA (2006) et MÉMOIRES DE NOS PÈRES (2006) de Clint Eastwood ainsi que les « James Bond » CASINO ROYALE (2006) et QUANTUM OF SOLACE (2008) ?

LA COMPÉTITION

‘71 de Yann Demange (Royaume-Uni) 1er film

BLACK COAL de Diao Yinan (Chine & Hong Kong)

BLUE RUIN de Jeremy Saulnier (États-Unis) 1er film

IN ORDER OF DISAPPEARANCE de Hans Petter Moland (Norvège)

LE DERNIER DIAMANT d’Éric Barbier (France)

LES POINGS CONTRE LES MURS de David Mackenzie (Royaume-Uni)

THE STONE de Cho Se-rae (Corée du Sud) 1er film

WOLF de Jim Taihuttu (Pays-Bas) 2e film

HORS COMPÉTITION

96 HEURES de Frédéric Schoendoerffer (France)

DEVIL’S KNOT d’Atom Egoyan (États-Unis)

HELI d’Amat Escalante (Mexique)

LA VOIE DE L’ENNEMI de Rachid Bouchareb (France)

SALAUD, ON T’AIME de Claude Lelouch (France)

THE RAID 2 de Gareth Evans (Indonésie) / AVP Européenne

THE TWO FACES OF JANUARY de Hossein Amini (Royaume-Uni)

UGLY d’Anurag Kashyap (Inde)

LE PRIX CLAUDE CHABROL

Après 38 TÉMOINS de Lucas Belvaux et MAINS ARMÉES de Pierre Jolivet (2013/ ex-aequo), le Prix Claude Chabrol 2014 est attribué au film FOXFIRE, CONFESSIONS D’UN GANG DE FILLES de Laurent Cantet. Le Prix Claude Chabrol sera remis le vendredi 4 avril à Laurent Cantet par François Guérif et Aurore Chabrol.

MEXICO POLAR

Depuis sa première édition en 2009, le Festival International du Film Policier de Beaune s’attache à rendre hommage à une ville pour son influence et sa dimension mythologique au sein du genre policier. Après Paris, New York, Hongkong, Londres, Rome et Naples, le Festival s’arrêtera cette année à Mexico.

Le Jury

Cédric Klapisch (président), Jean-Hugues Anglade, François Berléand, Marie Gillain, Marc Lavoine, Pio Marmaï, Anne Parillaud & Fanny Valette

Le Jury Sang Neuf Jacques Maillot (président), Pascal Demolon, Pauline Lefèvre, Sophie Mounicot et Jean-François Rauger

Critique de « Salaud, on t’aime » de Claude Lelouch

« Salaud, on t’aime » de Claude Lelouch fera ce mardi 2 avril l’ouverture du prochain Festival International du Film Policier de Beaune à l’occasion duquel sera rendu un hommage à Johnny Hallyday. À l’occasion de la venue exceptionnelle de Johnny Hallyday à Beaune, le Festival International du Film Policier lui rendra hommage en présentant cinq films emblématiques de sa carrière cinématographique, dans un genre et une couleur qu’il affectionne : »Vengeance » de Johnnie To, »L’homme du train » de Patrice Leconte, »Conseil de famille » de Costa-Gavras, »Détective » de Jean-Luc Godard, »A tout casser » de John Berry.

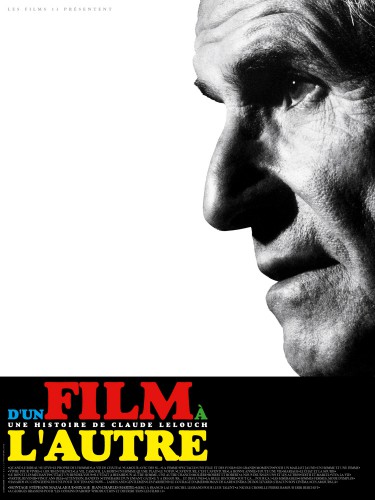

Lelouch. Prononcez ce nom et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. D’un côté, les adorateurs du cinéaste qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses phrases récurrentes, ses aphorismes, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois terrible des hasards et coïncidences. De l’autre, ses détracteurs qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Avec « Roman de gare », les seconds s’étaient rapprochés des premiers, mais pour cela il aura auparavant fallu que le film soit au préalable signé d’un autre nom que le sien. Je fais partie de la première catégorie et tant pis si pour cela je dois subir la condescendance des seconds. Le cinéma est pour moi avant tout affaire de passion, de sincérité, d’audace, de liberté et quoiqu’en disent ses détracteurs, le cinéma de Claude Lelouch se caractérise par ces quatre éléments comme le démontre magnifiquement le documentaire « D’un film à l’autre » réalisé à l’occasion des 50 ans des films 13. Un documentaire qui résume un demi-siècle de cinéma du « Propre de l’homme » à « Ces amours-là ».

La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr « Un homme et une femme », palme d’or à Cannes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement ! L’histoire de la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires. A chaque fois que je le revois (et je ne les compte plus !), je suis frappée par son étonnante modernité, notamment dans le montage avec les alternances de noir et blanc et de couleurs qui jouent alors habilement avec les méandres du temps et de la mémoire émotive, entre le présent et le bonheur passé qui ressurgit sans cesse. Je suis aussi toujours frappée par cette photographie aux accents picturaux qui sublime Deauville (et qui n’est certainement pas étrangère à mon coup de foudre pour le lieu en question) filmée avec une lumière nimbée de mélancolie, des paysages qui cristallisent les sentiments de Jean-Louis et d’Anne, fragile et paradoxalement impériale, magistralement (dirigée et) interprétée par Anouk Aimée. Rares sont les films qui procurent cette impression de spontanéité, de vérité presque. Les fameux « instants de vérité » de Lelouch. Et puis le célèbre « Montmartre 1540 » prononcé par la voix inimitable de Jean-Louis Trintignant. Mais, je m’égare…

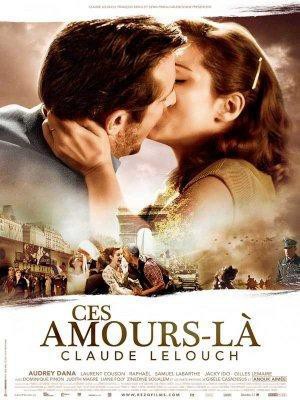

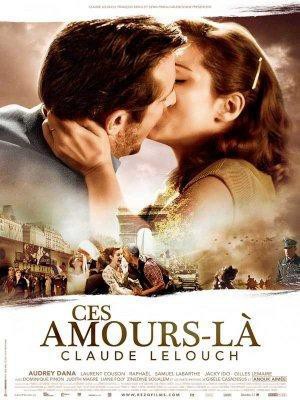

Avec sa dernière fiction, « Ces amours-là », Lelouch signait une fresque nostalgique, une symphonie qui s’achevait sur une note d’espoir, la bande originale de son existence cinématographique (qui évitait l’écueil du narcissisme) en guise de remerciements au cinéma, à la musique, à son public, à ses acteurs. Un film qui mettait en exergue les possibles romanesques de l’existence. Un film jalonné de moments de grâce, celle des acteurs avant tout à qui ce film était une déclaration d’amour émouvante et passionnée.

g

g

Cette dernière réalisation qu’est « Salaud, on t’aime » se rapproche peut-être davantage de « Itinéraire d’un enfant gâté », du moins en ce qu’elle raconte l’histoire d’un homme à l’automne de sa vie, un autre « enfant gâté » qui est peut-être passé à côté de l’essentiel et qui, contrairement au film précité, ne va pas fuir sa famille, mais au contraire tenter de la réunir.

Jacques Kaminsky (Johnny Hallyday) est ainsi un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus occupé de son appareil photo (enfin plutôt de son impressionnante collection d’appareils photos) que de ses 4 filles (de 4 mères différentes) nommées Printemps (Irène Jacob), Eté (Pauline Lefèvre), Automne (Sarah Kazemy –révélée par le magnifique « En secret » de Maryam Keshavarz ) et Hiver (Jenna Thiam). Avec l’espoir de les réunir, il décide d’acquérir une maison dans les Alpes dont il tombe amoureux en même temps que de celle qui la lui fait visiter, Nathalie Béranger (Sandrine Bonnaire). Tout va se compliquer encore un peu plus quand son meilleur ami, Frédéric Selman (Eddy Mitchell) va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un terrible mensonge.

Avec « Salaud, on t’aime », Claude Lelouch signe son 44ème film. Les réalisations et les années n’ont pourtant pas entamé la jeunesse et la modernité de son cinéma. Ni la curiosité, l’admiration, la fascination avec lesquelles il regarde et révèle les acteurs. Les acteurs et la vie qu’il scrute et sublime. Dès ce premier plan avec le beau visage buriné de Johnny Hallyday et derrière lui les pages d’un livre (écrit par sa fille) qui se consume, j’étais déjà happée. Et les pages de cet autre livre qui se tournent et montrent et rendent hommage au photographe de guerre qu’est Kaminsky, à tous les photographes de guerre et aux horreurs (et quelques bonheurs) de l’Histoire qu’ils ont immortalisées, souvent au péril de leur vie. Deux livres. Deux faces d’un même homme. Peut-être un peu le double de Claude Lelouch qui fut lui-même photographe de guerre à ses débuts.

Dès les premiers plans du film règne à la fois une atmosphère tranquille et inquiétante à l’image de celle de cette maison gardée par un aigle majestueux, sublime, clairvoyant, là comme une douce menace, comme si tout pouvait basculer d’un instant à l’autre dans le drame ou le thriller. Le cinéma de Claude Lelouch ne rentre dans aucune case, situé à la frontière des genres. Ou si: il rentre dans un genre, celui d’un film de Lelouch, tout simplement. Et c’est ce que j’aime par-dessus tout : celle liberté, cet atypisme que j’ai retrouvés dans ce film. Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ». Et tous ceux qui M’ont fait aimer le cinéma.

A l’image de ses autres films, sans doute celui-ci agacera-t-il ses détracteurs pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il m’a enchantée. Ses citations sur la vie, la mort, l’amour, l’amitié :

- « Un ami c’est quelqu’un qui te connait très bien et qui t’aime quand même »,

-« Qu’est-ce que vous préférez le plus au monde, à part votre appareil photo ? Le juste milieu. L’équilibre. Vous savez comme ces types qui viennent de traverser le Grand Canyon sur un fil. »

C’est d’ailleurs ce qui pourrait définir le cinéma de Lelouch. Et ce film. La vie aussi. Et ce qui les rend si singuliers, palpitants et attachants. Cette impression d’être sur un fil, sur le fil, au bord du précipice.

Comme toujours chez Claude Lelouch, la musique est judicieusement choisie entre le sublime jazz d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, la chanson « Les eaux de mars » de Georges Moustaki, ou encore les « Quatre saisons » de Vivaldi repris par les compositeurs du film, le fidèle Francis Lai et Christian Gaubert.

Et puis il y a les acteurs. Ces acteurs que la caméra de Lelouch aime, scrute, sublime, magnifie, révèle, caresse presque. D’abord, Johnny Hallyday qui n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour être ce personnage. Son visage et sa prestance racontent déjà une histoire. Il n’a pas besoin d’en faire ou dire beaucoup pour imposer son personnage grâce à sa forte personnalité, un mélange de douceur, de douleur, de force, de fragilité, de liberté, d’humanité, de rudesse et de tendresse. Et pour l’avoir vu (et revu) sur scène, que ce rôle lui ait été attribué me semble une évidence tant il est et joue sur scène et sait capter et captiver l’attention d’un regard. Leconte dans « L’homme du train » (à mon avis le meilleur film avec Johnny Hallyday) avait déjà compris cet énorme potentiel. Johnny Hallyday avait d’ailleurs déjà tourné sous la direction de Claude Lelouch en 1972 pour « L’Aventure c’est l’Aventure » où il jouait son propre rôle aux côtés de Lino Ventura et Jacques Brel. Ce rôle de Kaminsky semble avoir été écrit pour lui et pourtant il n’était initialement pas pressenti pour jouer le rôle principal de « Salaud, on t’aime ». Le plus sidérant est que Lelouch a dû l’imposer: « Aucune chaîne de télévision ne voulait faire un film avec Johnny et moi, aucune assurance n’a voulu nous suivre, les coproducteurs, les distributeurs, tout le monde s’est montré frileux. » Il y a eu Annie Girardot dans « Les Misérables », Jean-Paul Belmondo dans « Itinéraire d’une enfant gâté » Tant d’autres… Il y aura désormais Johnny Hallyday dans « Salaud, on t’aime ». De fortes personnalités qui, plus que d’incarner des rôles, les imprègnent et les révèlent. Les réveillent même.

A ses côtés, il y a Sandrine Bonnaire avec qui il forme un couple évident. Solaire Sandrine Bonnaire avec son sourire lumineux et empathique et dont on comprend qu’il en tombe immédiatement amoureux.

Et puis les 4 « saisons » dont la photographie reflète judicieusement les caractères au premier rang desquelles Jenna Thiam (Hiver Kaminsky), révélation du film à qui sont dévolues les plus belles partitions. Le temps d’un dialogue dans une voiture qui pourrait constituer à elle seule un court-métrage, Lelouch nous montre quel directeur d’acteurs et quel conteur d’histoire il est. Les « seconds » rôles ne sont pas en reste : Isabelle de Hertogh, Rufus, Agnès Soral, Valérie Kaprisky, Jacky Ido, Antoine Duléry…

Enfin, dernier personnage ici (et non des moindres !): la nature, sublime et sublimée elle aussi, à laquelle ce film est aussi un véritable hymne et qui varie subtilement au gré des saisons.

« Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » avait-il dit lors du débat succédant à la projection du documentaire « D’un film à l’autre ». Ce nouveau film ne déroge pas à la règle. Une scène de repas est ainsi particulièrement réussie me faisant songer à celles qu’affectionnait Claude Sautet qui lui aussi aimait tant ces scènes mais aussi, comme Lelouch, raconter la vie. Notre vie.

Ce film comme chaque film de Lelouch comporte quelques scènes d’anthologie. Celle pendant laquelle les deux amis Kaminsky/Johnny et Selman/ Eddy refont « Rio Bravo » est un régal. Mais aussi, à l’opposé, ce brusque basculement du film (que je ne vous révélerai évidemment pas) qui m’a bouleversée. Il n’y a que lui pour oser. De même qu’il n’y a que lui pour oser appeler les 4 filles d’un personnage Printemps, Eté, Automne et Hiver. Et ce sont cette liberté presque irrévérencieuse, cette audace, qui me ravissent. Dans la vie. Au cinéma. Dans le cinéma de Lelouch qui en est la quintessence. La quintessence des deux.

Lelouch, dans ce nouveau film coécrit avec Valérie Perrin, raconte la vie, avec tout ce qu’elle comporte de beauté tragique ou de belle cruauté, de douleurs ineffables aussi, ses paradoxes qui la rendent si fragile et précieuse. En quelques plans, ou même en un plan d’une silhouette, il exprime la douleur indicible de l’absence. Mais c’est aussi et avant tout un film magnifique sur l’amitié et ses mensonges parfois nécessaires, sur le le pardon aussi…sans oublier ces « hasards et coïncidences » qu’affectionne le cinéaste. Ce hasard qui « a du talent » à l’image de celui qui en a fait un de ses thèmes de prédilection. Malgré son titre, peut-être son film le plus tendre, aussi.

Je ne sais pas si le cinéma comme « le bonheur, c’est mieux que la vie » mais en tout cas Claude Lelouch fait partie de ceux dont les films nous la font voir en gros plans majestueux, parfois sans fards, avec une redoutablement sublime vérité, et qui nous la font aimer ardemment. Et ce nouveau film porté par des acteurs solaires, un montage ingénieux, une musique judicieuse, une photographie émouvante ne déroge par à la règle. Le juste milieu entre légèreté et gravité. Les fragments de vérité et les fragments de mensonges. La vie et le cinéma.

Sortie en salles 2 Avril 2014

Et puisque de Deauville il est question, découvrez « Les Orgueilleux » et « Ombres parallèles », mes ebooks qui sont aussi des déclarations d’amour à Deauville.

g

g