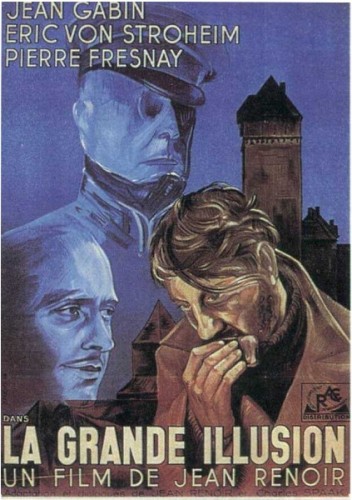

"La Grande illusion", chef d'oeuvre de 1937 de Jean Renoir, notamment avec les inimitables Jean Gabin et Pierre Fresnay sera projeté lors d'une séance exceptionnelle, le mercredi 23 janvier, à 20h à l'UGC Ciné Cité La Défense, une séance présentée par Jean-Pierre Lavoignat. Le film sera également diffusé les vendredi 25 et mardi 29 janvier.

En 1958, un classement établi à Bruxelles par un jury international réunissant plus d’une centaine de critiques plaçait La grande illusion parmi les 12 meilleurs films du monde. Prix spécial du jury international de Venise en 1938, il fut reconnu meilleur film étranger à Hollywood la même année, d’une part parce qu’il constituait un hymne à l’égalité et à la fraternité à portée universelle mais aussi grâce à sa richesse idéologique.

J'en profite pour vous recommander l'excellent film sur "Renoir" réalisé par Gilles Bourdos.

Un hymne à l’égalité et à la fraternité

L’intrigue de ce film dont Roosevelt disait que « tous les démocrates du monde doivent le voir », laisse déjà entrevoir l’importance qu’il pouvait avoir pour lesdits démocrates. En 1916, sur le front allemand, deux officiers français, le capitaine d’état-major de Boïeldieu (Pierre Fresnay), et le lieutenant d’aviation Maréchal (Jean Gabin), se retrouvent prisonniers dans un oflag. Ils ont pour compagnon de captivité : un instituteur (Jean Dasté), un acteur (Carette) et un juif Rosenthal (Dalio). Les différences de classe sont oubliées et la vie s’organise de manière plus agréable, grâce à la tolérance des geôliers. Tous ne rêvent pourtant que de liberté. Rosenthal et les deux officiers sont transférés dans une forteresse, commandée par Rauffenstein, un aristocrate de vieille souche. Ce dernier traite avec un égard particulier son homologue français, tout en faisant régner une stricte discipline.

Après les Bas-Fonds, Renoir renoue avec un sujet personnel. La trame lui en a été en effet inspireé par le général Pinsart qu’il avait connu en 1916 alors que le futur réalisateur servait dans l’escadrille C64. Pour ce film sur la guerre, il réunit des acteurs aussi prestigieux que Jean Gabin, Pierre Fresnay, Marcel Dalio, et Erich Von Stroheim et des interprètes à l’image de leurs personnages : radicalement différents de par leurs nationalités comme de par leurs personnalités mais unis par un projet commun.

Le premier plan est celui d’un disque qui tourne et de Gabin qui chante Frou-Frou, puis ensuite ce sont des Allemands qui écoutent une valse de Strauss qui remplace le chant français. Si les deux univers sans d’abord confrontés et mis en parallèle ils ne cesseront ensuite de se croiser. Ici l’uniforme unit des hommes de toutes origines sociales mais il semble néanmoins que cette origine sociale et la complicité qu’elle crée dépasse les frontières et même celles de l’ennemi, il semble seulement car c’est finalement le patriotisme qui triomphera même si « le film montrait que la véritable réalité de l’Histoire ne résidait pas dans les conflits entre nations mais dans la lutte des classes ».

Ainsi, les deux officiers Rauffenstein et de Boïeldieu ont des connaissances communes : un cousin de ce dernier attaché militaire à Berlin et « Fifi de chez Maxim’s ». Les liens apparaissent donc plus proches entre deux officiers ennemis issus de l’aristocratie qu’entre les soldats d’une même armée. Le film dépasse le simple récit de prisonniers préparant une évasion pour montrer qu’au-delà des frontières, la fraternité entre les hommes ne relève pas d’une quelconque utopie, que les idées du Front Populaire n’étaient pas si illusoires. « Les frontières sont une invention des hommes, la nature s’en fout » dit l’un des personnages.

La Grande Illusion frappe en effet par l’attention accordée aux individus et cela, quelle que soit leur nationalité. En plus, chacun témoigne d’un profond respect pour l’ennemi, les Allemands sont gentiment moqués, ils ne sont jamais considérés comme tortionnaires. Les officiers de carrière allemands et français font assaut de courtoisie, d’amitié et d’estime réciproques. Quant aux simples soldats, ils entretiennent les meilleures relations amicales avec leurs geôliers. « J’avais le désir, dit Renoir, de montrer que même en temps de guerre, des combattants peuvent rester des hommes. » Le patriotisme reprend néanmoins le dessus quand les soldats Français et leurs alliés britanniques chantent la Marseillaise au milieu de pièce de théâtre quand Maréchal vient annoncer la libération de Douaumont. Le décalage entre le lieu et la solennité du chant renforce le sentiment de patriotisme de la scène.

Les différents personnages cherchent à exprimer leur croyance profonde dans l’égalité et la fraternité, par-delà les clivages sociaux et les luttes fratricides et à montrer que « même en temps de guerre les combattants peuvent rester des hommes ». Pour certains cette fraternité préfigurait celle de la résistance. Les frontières semblent être alors une abstraction absurde.

Si La grande illusion est un véritable plaidoyer pour la paix et pour la fraternité triomphant des classes et du nationalisme, le titre suggère pourtant que ces espoirs ne sont qu’illusoires et la gaieté qui émane parfois du film devient alors une dérision mélancolique.

Richesse et ambivalence idéologique

Si Roosevelt déclara : « Tous les démocrates du monde devraient voir ce film », en revanche Goebbels le désigna comme « l’ennemi cinématographique numéro un » et l’Italie de Mussolini le fit interdire. En France, il figura parmi les meilleurs recettes de 1937, la population souhaitant peut-être plus que jamais croire que la guerre était une grande illusion à l’image de Renoir qui expliquait ainsi le titre de son film : « La grande illusion est un titre qui m’a beaucoup charmé. Il n’a trouvé sa signification qu’après. D’ailleurs on ne voit le sens d’un film qu lorsqu’il est tourné. Mais il me semblait qu’il représentait bien que la guerre est une grande illusion. Ce film était pacifiste avant de démarrer. »

L’ambivalence provient d’abord du titre qui donnera lieu à trois interprétations différentes. La première interprétation est nationale, Renoir se montrerait patriote. La seconde lecture serait pacifiste : les prisonniers sont correctement traités, les geôliers se montrent sensibles, les gardes-frontières ne tirent pas sur les deux évadés qui viennent de passer en Suisse et dans ce contexte un Français et une Allemande peuvent s’aimer. Enfin la dernière approche est idéologique car certes tous les personnages sont sympathiques et valorisés mais la lutte des classes n’en est pas démentie pour autant. Boeldieu est plus proche de Rauffenstein que de l’ouvrier Maréchal ou du banquier Rosenthal. Celui-ci va pourtant au Fouquet’s ou chez Maxim’s, mais il reste du monde des affaires, étranger à l’aristocratie. La guerre peut rapprocher des individus que tout séparait mais provisoirement. Ainsi Maréchal fait remarquer à De Boïeldieu : « Mais enfin vous ne pouvez rien faire comme tout le monde. 18 mois qu’on est ensemble et on s dit encore vous», ce à quoi ce dernier répond qu’il vouvoie sa femme et sa mère.

La richesse idéologique du film tient dans son ambiguïté et pas seulement celle de son titre qui peut donc autant évoquer l’illusion de la paix et l’illusion de la guerre, une vision radicalement pessimiste ou plus optimiste. Ni la gauche, ni la droite ne sauraient le revendiquer, comme elles ont tenté de le faire. Le film fut applaudi de l’Humanité à l’Action Française et il fut accepté à gauche et à droite comme un chef d’œuvre, par le public et par la critique. La presse de gauche salua La grande illusion comme « une œuvre pacifiste qui militait en faveur du rapprochement entre les peuples » . Le film montrait alors que la véritable réalité de l’Histoire ne résidait pas dans les conflits entre nations mais dans la lutte des classes et que par conséquent la guerre n’avait pas de raison d’être. La grande illusion est alors celle selon laquelle la fraternité des combats signifierait la fin des antagonismes sociaux. « En somme chacun mourrait de sa maladie de classe si nous n’avions pas la guerre pour réconcilier tous les microbes. » A défaut d’antagonisme l’uniforme ne parvient pas à annihiler toute différence. Ainsi pour Maréchal :« Boeldieu … je l’aime bien, mais c’est pas la même éducation…y a un mur entre nous. » ou encore « décidément les gants, le tabac tout nous sépare. ». Pour Jeanson : « La dernière guerre n’est pas la dernière en date(…)Les personnages de Renoir, eux ,vivent, en pleine grande illusion. Et puis Renoir montre autre chose, il nous montre que la lutte des classes ne meurt pas à la guerre et que l’union sacrée est un abus de confiance ».

Renoir en se souvenant de son passé d’ancien combattant a avant tout voulu nourrir l’œuvre de son pacifisme. Pour lui les « français de ce film sont de bons français et les Allemands de bons allemands. Il n’a pas été possible de prendre parti pour aucun de mes personnages. » Le film n’est d’ailleurs pas manichéen comme son sujet et l’ambiance qui régnait alors auraient pu l’y inviter à l’image de l’opposition qui divisait alors la France et l’Allemagne. A l’aube de la seconde guerre mondiale cette œuvre idéaliste est apparue comme une mise en garde. On retrouve dans son film toute l’ambivalence de la période de l’entre deux guerres. L’habileté du réalisateur est d’avoir confié les rôles principaux aux acteurs emblématiques du moment particulièrement bien définis et dirigés, de la raideur de Rauffenstein accentuée par sa minerve au bon sens de Maréchal qui correspond au français moyen d’alors : bourru au cœur d’or et au patriotisme indéfectible. Rosenthal témoigne quant à lui de l’assimilation réussie de la communauté juive au sein de la société française, au moment même où le Reich nazi professe l’antisémitisme. Boeïldieu symbolise une aristocratie en déliquescence, qui ne peut pas se reconnaître dans un monde où l’honneur semble tombé en désuétude. « Tout se démocratise » déplore-t-il ainsi. Et c’est cette amertume d’une aristocratie moribonde qui semble lier d’amitié les deux officiers, une amitié que De Boeïldieu explique ainsi : « Parce-que vous vous appelez Boeïldieu, officier de carrière dans l’armée française et parce-que je m’appelle Rauffenstein, officier de carrière dans l’armée allemande. »

A la veille du second conflit mondial on peut aussi y déceler un certain antisémitisme et certains lieux communs : Rauuffenstein évoquant ainsi « La parole d’honneur d’un Rosenthal et celle d’un maréchal », ce à quoi Boïeldieu rétorque : « elle vaut la nôtre. » ou encore Maréchal disant, sur le ton de la colère certes : « d’abord j’ai jamais pu blairer les juifs. », une phrase qui prend une étrange résonance à cette période. Il le saluera ensuite d’un « au revoir, sale juif. » Les critiques de la Libération ont été choqués craignant de déceler un certain antisémitisme. « Nous ne devons pas juger ces personnages avec l’esprit de 1937 » écrivit Jeanson après la première. « Il serait encore faux de les juger avec celui de 1946, malgré le traumatisme des années de guerre et d’occupation nazie. » Rosenthal est par avance le frère ou le double du La Chesnaye de La règle du jeu. Rosenthal est ici un riche et complexe fils de banquier juif : « Né à Vienne , capitale de l’Autriche, d’une mère danoise et d’un père polonais, naturalisé français. » Ainsi comme l’a démontré François Garçon « l’esprit de Pétain-antisémitisme, anglophobie, racisme etc- se trouve dans le cinéma d’avant-guerre », citant ainsi La grande illusion. Rauffenstein estime encore que ce sont de « jolis cadeaux de la révolution Française ».

Renoir se garde de ces leçons de morale. A la veille du second conflit mondial en laissant entendre que la guerre de 1914-1918 pourrait être la dernière Renoir adresse un message d’espoir et de fraternité qui fut donc très diversement accueilli et qui pourrait se résumer dans cette phrase de Rosenthal : « Les frontières ça se voit, c’est une invention des hommes, la nature s’en fout ». La guerre se rapproche pourtant inéluctablement et Renoir semble y faire implicitement référence par les paroles de Maréchal : « C’est pas la musique, c’est pas les instruments, c’est le bruit des pas, »des pas qui sont aux portes des frontières… Enfin la richesse n’est pas seulement idéologique, Renoir y faisant une nouvelle fois preuve de virtuosité dans sa réalisation mais aussi dans ses références, Dalio faisant penser à Chaplin comme dans la scène finale où sa démarche imite celle de Charlot.