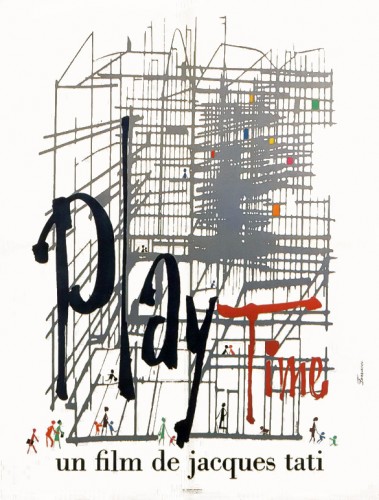

Profitez de sa projection ce jeudi, à 19H30, à la Cinémathèque Française, pour (re)découvrir l'un des chefs d'œuvre de Jacques Tati, un film d'une étonnante modernité et clairvoyance : « Playtime ».

« Playtime », tourné entre 1964 et 1967 et sorti en 1967, est organisé en six séquences qui nous emmènent successivement à Orly, dans un dédale de bureaux, au salon des arts ménagers, dans des appartements ultramodernes, au royal garden et dans un manège urbain. Ces scènes sont reliées entre elles grâce à l'utilisation de deux personnages qui se croiseront au cours du récit : Barbara, une jeune touriste américaine en visite à Paris et M. Hulot (Jacques Tati), qui a un rendez-vous avec un personnage important.

Si le film a été un retentissant échec à sa sortie et un véritable gouffre financier pour Tati (il dut hypothéquer sa propre maison ainsi que les droits des « Vacances de Monsieur Hulot » et de « Mon oncle » ), il est aujourd'hui considéré comme un chef d'œuvre de l'histoire du cinéma qui a par ailleurs influencé de nombreux cinéastes : : de Truffaut (qui lui rend hommage dans « Domicile conjugal » reprenant le gag du fauteuil de « PlayTime ») à Lynch ou Kaurismaki. Prévu pour 2,5 millions de francs, le budget de Playtime est ainsi passé de 6 millions en 1964 à plus de 15 millions en 1967. Pour l'occasion Tati avait fait reconstituer une ville moderne entière « Tativille ».

Peut-être comme moi la première fois où je l'ai vu serez-vous déconcertés par le refus de la narration classique, par cette sollicitation permanente de l'ouïe et surtout du regard, par cette responsabilisation du spectateur mais le monde de Tati mérite un deuxième voyage, une deuxième chance et surtout un deuxième regard.

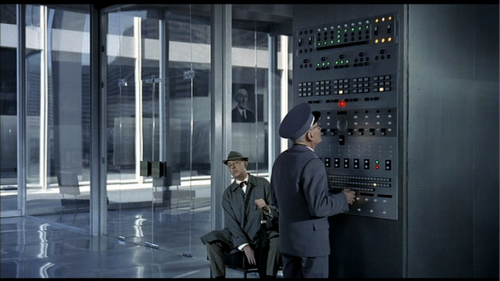

« PlayTime » qui est pourtant sorti en 1967, il y a donc plus de 40 ans, pourrait ainsi avoir été réalisé aujourd'hui tant il reflète notre époque contemporaine : une époque avide de transparence, d'exhibition (« nous appartenons à une génération qui éprouve le besoin de se mettre en vitrine » disait-il déjà) et souvent aveugle à ce qui l'entoure. Une époque tonitruante et sourde. Une époque utra « communicationnel » et parfois tellement égocentrique voire égoïste. Une époque ouverte et cloisonnée. Une époque où les technologies compliquent parfois les rapports humains alors qu'elles devraient les faciliter. Une époque d'une modernité aliénante (de l'uniformisation de l'architecture au rôle de la télévision en passant par l'influence de la société de consommation), déshumanisante et parfois inhumaine. C'est tout ce que Tati savait déjà si bien tourner en dérision et envelopper dans un vaste manège parfois (contrairement à ce qu'on pourrait croire) plus désenchanté qu'enchanté, en tout cas enchanteur. Le premier plan sur l'immeuble gigantesque, en contre-plongée est ainsi le reflet, à la fois inquiétant et fascinant, de ce que représente la modernité pour Tati.

Quelle clairvoyance, quand il y a plus de 40 ans, Tati nous montre une société aseptisée, uniformisée, qui perd son identité et sa convivialité mais qui perd aussi la notion d'intimité (même si ici la transparence est un leurre, au propre comme au figuré), des vies standardisées, une société monochrome, un monde moderne qui aliène dans lequel « la vedette est avant tout le décor ». Les corps et décors sont alors pareillement soumis à la standardisation et à la répétition. « Playtime » a ainsi été tourné en 70mm pour montrer la démesure de l'architecture par rapport à l'homme.

Quel cinéaste arrive aujourd'hui à construire des plans (souvent des plans séquence et des plans d'ensemble) d'une telle richesse, d'une telle densité, d'une telle polysémie avec un tel travail sur le son, les couleurs, l'organisation en apparence désorganisée de l'espace, créant un univers tellement singulier à la fois absurde et clairvoyant, tendre et mélancolique ?

PlayTime est un bijou burlesque, héritier de Keaton mais aussi de Chaplin avec ses objets métonymiques (canne, chapeau), d'une beauté inégalée et qui nous embarque dans son univers aussi gris que fantaisiste, aussi absurde que réaliste : Tati met ainsi en lumière les paradoxes de notre société par un cinéma lui-même en apparence paradoxal, mais savamment orchestré.

Ah, la séquence du Royal Garden! Quelle lucidité. Quelle drôlerie ! Quel discernement ! Quelle folie savante et poétique ! Quel sens du détail ! 45 minutes d'une inventivité et d'une intelligence jubilatoires et incomparables ! Et quelle confiance accordée au spectateur qu'on cherche si souvent aujourd'hui à infantiliser et quelle confiance accordée à son regard qu'on cherche si souvent à dicter... Un tourbillon spectaculaire, une récréation savoureuse dont le spectateur fait partie intégrante.

Tati se fait chorégraphe et maître de ballet de son univers labyrinthique si particulier et fascinant, tout en folie, déplacement et transparence, avec ses mouvements qui épousent d'abord les lignes architecturales puis qui prennent leur liberté, leur envol et deviennent plus audacieux comme une invitation à ne pas se laisser emprisonner par les lignes du décor et donc à se désaliéner de la modernité dans laquelle Paris n'est plus qu'un reflet inaccessible et nostalgique. L'artiste prend alors le pas sur les lignes rectilignes et glaciales de l'architecture. Tati s'inspire lui-même de plusieurs peintres : Mondrian, Klee, Bruegel...Il tente alors de décloisonner et perturber l'espace.

Au milieu de cette modernité intrigante, inquiétante, faîte de tant d'incongruités, le spectateur est en permanence sollicité, surtout responsabilisé. Tati nous déconcerte et nous ensorcelle, nous interpelle et nous responsabilise, donc, et nous invite à voir la poésie, certes parfois désespérée, qui se cache derrière (et parfois émane de) l'absurdité de la société et de l'existence modernes. Une invitation à un ballet de la modernité, lucide et ludique, d'une drôlerie burlesque et caustique, auquel vous pourrez assister au ciné club des Cinoches dimanche 13 juin à 21H.

Le film a été restauré en 2002 pour plus de 800000 euros...

FILMOGRAPHIE DE JACQUES TATI

Né Jacques Tatischeff, le 9 octobre 1908 à Le Pecq (Yvelines ) et décédé le 5 novembre 1982 à Paris d’une embolie pulmonaire. Il a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger pour « Mon Oncle » en 1959 et un César pour l’ensemble de son œuvre en 1977.

En tant qu’acteur :

Parade (1974), de Jacques Tati

Trafic (1971), de Jacques Tati

Playtime (1967), de Jacques Tati

Mon oncle (1958), de Jacques Tati

Les Vacances de M. Hulot (1953), de Jacques Tati

Jour de fête (1949), de Jacques Tati

Le Diable au corps (1947), de Claude Autant-Lara

L'Ecole des facteurs (1947), de Jacques Tati

Sylvie et le Fantôme (1945), de Claude Autant-Lara

En tant que réalisateur :

Parade (1974)

Trafic (1971)

Play Time (1967)

Mon oncle (1958)

Les Vacances de M. Hulot (1953)

Jour de fête (1949)

L'Ecole des facteurs (1947)

Gai Dimanche (1936)

Les Courts métrages de Jacques Tati

En tant que scénariste :

L'Illusionniste (2009), de Sylvain Chomet

Parade (1974), de Jacques Tati

Trafic (1971), de Jacques Tati

Play Time (1967), de Jacques Tati

Mon oncle (1958), de Jacques Tati

Les Vacances de M. Hulot (1953), de Jacques Tati

Jour de fête (1949), de Jacques Tati

L'Ecole des facteurs (1947), de Jacques Tati