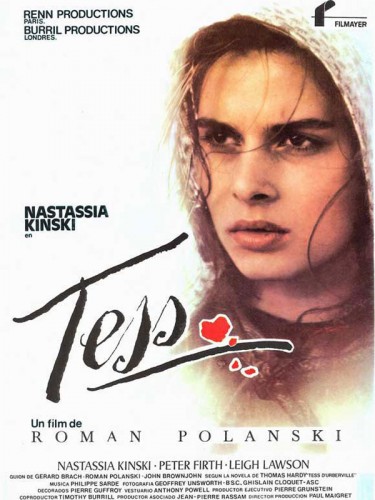

Aujourd'hui, vous pourrez avoir le plaisir de (re)voir "Tess" de Roman Polanski en salles à l'occasion de sa ressortie en version restaurée, version dans laquelle le film a été projeté au dernier Festival de Cannes.

Chaque année, les projections cannoises de classiques du cinéma dans le cadre de Cannes Classics sont l’occasion de revoir de grands films, voire des chefs d’œuvre, mais aussi l’occasion de grands moments d’émotion, l’histoire du cinéma côtoyant le présent du Festival de Cannes, et cinéma et réalité se rejoignant et se confondant même parfois dans ce tourbillon d’émotions. Ce fut ainsi le cas avec la projection en version restaurée du « Guépard », il y a deux ans.

Depuis 2004, le Festival de Cannes présente ainsi des films anciens et des chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma dans des copies restaurées. La plupart des films sélectionnés sont projetés dans le Palais des Festivals, salle Buñuel ou salle du Soixantième, en présence de ceux qui ont restauré ces films et, parfois, de ceux qui les ont réalisés.

Cette année, Pathé a ainsi présenté « Tess », le film de Roman Polanski sorti en 1979 ( durée de 171 minutes), dans une restauration qu’il a lui-même supervisée, il s’est dit « épaté » par le travail des laboratoires. Cette projection se déroulera en présence de Roman Polanski et de Nastassja Kinski. Une restauration Pathé, exécutée par Éclair Group pour la partie image et Le Diapason pour la partie sonore.

Photographie Bernard Prim – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

©1979 PATHE PRODUCTION – TIMOTHY BURRILL PRODUCTIONS LIMITED

Dans l’Angleterre du XIXème siècle, un paysan du Dorset, John Durbeyfield (John Collin) apprend par le vaniteux pasteur Tringham qu’il est le dernier descendant d’une grande famille d’aristocrates. Songeant au profit qu’il pourrait tirer de cette noblesse perdue, Durbeyfield envoie sa fille aînée, Tess (Nastassja Kinski), se réclamer de cette parenté chez la riche famille d’Urberville. C’est le jeune et arrogant Alec d’Urberville (Leigh Lawson) qui la reçoit. Immédiatement charmée par « sa délicieuse cousine » et par sa beauté, il propose de l’employer, s’obstinant ensuite à la séduire. Il finit par abuser d’elle. Enceinte, elle retourne chez ses parents. L’enfant meurt peu de temps après sa naissance. Pour fuir son destin et sa réputation, Tess s’enfuit de son village. Elle trouve un emploi dans une ferme où personne ne connaît son histoire. C’est là qu’elle rencontre le fils du pasteur : Angel Clare (Peter Firth). Il tombe éperdument amoureux d’elle mais le destin va continuer à s’acharner et le bonheur pour Tess à jamais être impossible.

Photographie Bernard Prim – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

©1979 PATHE PRODUCTION – TIMOTHY BURRILL PRODUCTIONS LIMITED

Roman Polanski étant, à l’époque du tournage, accusé de viol sur mineur aux États-Unis et étant alors menacé d’extradition depuis l’Angleterre, bien que le film se déroule en Angleterre, il a été tourné en France : en Normandie, (Cap de la Hague, près de Cherbourg), mais aussi en Bretagne, à Locronan (Finistère), au Leslay (Côtes-d’Armor), au Château de Beaumanoir, et enfin à Condette , dans le Pas-de-Calais). Quant au site mégalithique de Stonehenge, il été reconstitué dans une campagne en Seine-et-Marne.

Le film est dédié à Sharon Tate. La mention « To Sharon » figure ainsi au début du film. Celle-ci, avant d’être assassinée en 1969 par Charles Manson avec l’enfant qu’elle portait, avait ainsi laissé sur son chevet un exemplaire du roman de Thomas Hardy « Tess d’Urberville», dont le film est l’adaptation, avec un mot disant qu’il ferait un bon film.

« Tess d’Urberville » dont le sous-titre est « Une femme pure, fidèlement présentée par Thomas Hardy » est un roman publié par épisodes à partir de 1891, dans divers journaux et revues. Son adaptation était donc un véritable défi d’autant que jusqu’alors Roman Polanski n’avait pas encore signé de film d’amour.

Deux adaptations cinématographiques, toutes deux intitulées « Tess Of d’Urbervilles » avaient déjà été tournées, l’une mise en scène en 1913 par J. Searle Dawley et l’autre par Marshall Neilan en 1924. David O. Selznik en racheta les droits mais il fallut attendre Claude Berri qui racheta les droits à son tour avant que l’œuvre ne tombe dans le domaine public, pour que le film puisse enfin voir le jour.

Polanski a entièrement réussi ce défi et nous le comprenons dès le début qui nous plonge d’emblée dans l’atmosphère du XIXème siècle, un impressionnant plan séquence qui semble déjà faire peser le sceau de la fatalité sur la tête de la jeune Tess. Tandis qu’arrive un cortège de jeunes filles au sein duquel elle se trouve, tandis qu’est planté le décor mélancolique sous un soleil d’été, tandis qu’est présentée l’innocence de la jeune Tess, le pasteur vaniteux croise son père et lui annonce la nouvelle (celle de son ascendance noble) qui fera basculer son destin. C’est aussi là qu’elle verra Angel pour la première fois. Toute sa destinée est contenue dans ce premier plan séquence qui, par une cruelle ironie, fait se croiser ces routes. Les personnages se rencontrent à un carrefour qui est aussi, symboliquement, celui de leurs existences.

Si la scène est lumineuse, dans ces deux routes qui se croisent, ces destins qui se rencontrent, la fatalité de celui de Tess et son ironie tragique semble ainsi déjà nous être annoncée. Tout le film sera à l’image de cette première scène magistrale. Aucun didactisme, aucune outrance mélodramatique alors que le sujet aurait pu s’y prêter. Polanski manie l’ellipse temporelle avec virtuosité renforçant encore la mélancolie de son sujet et sa beauté tragique. Comme cet insert sur le couteau et ces deux plans sur cette tache de sang au plafond qui s’étend qui suffisent à nous faire comprendre qu’un drame est survenu, mais aussi sa violence. Le talent se loge dans les détails, dans la retenue, jamais dans la démonstration ou l’outrance. Par exemple, les costumes de Tess en disent beaucoup plus long que de longues tirades comme cette robe rouge, couleur passion qu’elle porte dans la dernière partie du film et qui contraste avec les vêtements qu’elle portait au début. Un rouge qui rappelle celui de cette fraise que lui fera manger Alec, combattant ses réticences qui en annoncent d’autres, avant de l’initier (la forcer) à d’autres gourmandises. Subtilement encore, en un plan qui laisse entrevoir un vitrail représentant une scène inspirée de Roméo et Juliette, Polanski, comme il l’avait fait dans le plan séquence initial nous rappelle que l’issue ne peut être tragique. Un dénouement aussi magnifique que tragique, la frontière étant toujours très fragile chez Polanski entre le réalisme et une forme de fantastique ou de mysticisme, Tess apparait alors au milieu de ce site mégalithique de Stonehenge, au décor presque irréel, aux formes géométriques et inquiétantes, comme surgies de nulle part, comme sacrifiée sur un autel.

Photographie Bernard Prim – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

©1979 PATHE PRODUCTION – TIMOTHY BURRILL PRODUCTIONS LIMITED

Le spectateur éprouve immédiatement de l’empathie pour Tess, personnage vulnérable et fier malmené par le destin qui semble s’y résigner jusqu’à la révolte finale fatale. Le film doit aussi beaucoup au choix de la trop rare Nastassja Kinski (fille de l’acteur Klaus Kinski), à la fois rayonnante et sombre, naturelle et gracieuse, si triste malgré sa beauté lumineuse et surtout d’une justesse constante et admirable. Elle porte en elle les contraires et les contrastes de ce film dans lequel le destin ne cesse de se jouer d’elle. Contraste entre la tranquillité apparente des paysages (magistralement filmés et mis en lumière, rappelant les peintures du XIXème comme notamment « Des Glaneuses » de Millet ou certains paysages de Courbet, la nature emblème romantique par excellence, le passage des saisons, des paysages symbolisant les variations des âmes ) et les passions qui s’y déchaînent, contraste entre la bonté apparente d’Angel (à dessein sans doute ainsi nommé) qui a « Le Capital » de Marx pour livre de chevet mais qui agit avec un égoïsme diabolique finalement presque plus condamnable que le cynisme et l’arrogance d’Alec. Même lorsqu’elle apparait en haut de cet escalier, transformée, sa tenue et sa coiffure suffisant à nous faire comprendre qu’elle est devenue la maitresse d’Alec, Tess garde cette candeur et cette fragilité si émouvantes.

Photographie Bernard Prim – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

©1979 PATHE PRODUCTION – TIMOTHY BURRILL PRODUCTIONS LIMITED

Nommé six fois aux Oscars (pour 3 récompenses), récompensé d’un Golden Globe et par trois César dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, « Tess » est un très grand film empreint de mélancolie poétique, d’une beauté formelle envoûtante, un film tout en retenue grâce à des ellipses judicieuses. Le film nous captive avec toute la douceur de son personnage principal, lentement mais sûrement, par une mise en scène sobre. L’impact dramatique n’en est que plus fort et bouleversant. On y retrouve le thème de l’enfermement (ici dans les conventions) si cher à Polanski, un thème également dans les deux films dont je vous livre les critiques en bonus après celle de « Tess », ci-dessous.

Ce mélange d’imprégnation de la peinture du XIXème, ce romantisme tragique qui rappelle les plus grands écrivains russes et cette fresque lente et majestueuse sur la déchéance d’un monde qui rappelle Visconti (dont le cinéma était aussi très imprégné de peinture), sans oublier cette photographie sublime, l’interprétation magistrale de Nastassja Kinski et sa grâce juvénile, lumineuse et sombre, et la musique de Philippe Sarde, en font un film inoubliable. Au-delà de la peinture du poids des conventions (morales et religieuses) et d’une critique des injustices sociales, « Tess » est un film universel d’une poésie mélancolique sur l’innocence pervertie, sur les caprices cruels du destin, sur la passion tragique d’une héroïne intègre, fier et candide, un personnage qui vous accompagne longtemps après le générique de fin.

| « J’ai toujours voulu tourner une grande histoire d’amour. Ce qui m’attirait également dans ce roman, c’était le thème de la fatalité : belle physiquement autant que spirituellement, l’héroïne a tout pour être heureuse. Pourtant le climat social dans lequel elle vit et les pressions inexorables qui s’exercent sur elle l’enferment dans une chaîne de circonstances qui la conduisent à un destin tragique. » Roman Polanski |