Comme promis lors de la conférence de presse du Festival du 12 avril lors de laquelle avait été annoncée la sélection officielle, d'autres films viennent aujourd'hui s'ajouter à cette sélection.

Compétition

Les nouveaux films sont :

UN COUTEAU DANS LE CŒUR (KNIFE + HEART) du Français Yann Gonzalez, avec Vanessa Paradis.

AYKA du Russe Sergey Dvortsevoy, réalisateur de Tulpan, vainqueur du Prix Un Certain Regard en 2008.

Ce sont les deuxièmes films de Yann Gonzalez et de Sergey Dvortsevoy et c’est la première fois qu’ils viennent en Compétition.

AHLAT AGACI (THE WILD PEAR TREE / LE POIRIER SAUVAGE) du Turc Nuri Bilge Ceylan, Palme d’or 2014 avec Winter Sleep (dont vous pouvez retrouver ma critique en bas de cet article).

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper…

La Compétition 2018 est donc désormais composée de 21 films. Retrouvez les autres films en compétition dans mon article à ce sujet, ici.

Hors Compétition

"Pierre Lescure, Président du Festival, et son Conseil d’Administration ont décidé d’accueillir le retour du réalisateur danois Lars von Trier, Palme d’or 2000, en Sélection officielle" nous annonce le festival. Son nouveau film sera projeté Hors Compétition.

THE HOUSE THAT JACK BUILT de Lars von Trier, avec Matt Dillon et Uma Thurman.

États-Unis, années 70.

Nous suivons le très brillant Jack à travers cinq incidents et découvrons les meurtres qui vont marquer son parcours de tueur en série. L'histoire est vécue du point de vue de Jack. Il considère chaque meurtre comme une œuvre d'art en soi. Alors que l'ultime et inévitable intervention de la police ne cesse de se rapprocher (ce qui exaspère Jack et lui met la pression) il décide - contrairement à toute logique - de prendre de plus en plus de risques. Tout au long du film, nous découvrons les descriptions de Jack sur sa situation personnelle, ses problèmes et ses pensées à travers sa conversation avec un inconnu, Verge. Un mélange grotesque de sophismes, d’apitoiement presque enfantin sur soi et d'explications détaillées sur les manœuvres dangereuses et difficiles de Jack.

Retrouvez également ma critique de "Melancholia" de Lars Von Trier en bas de cet article.

Un Certain Regard

MUERE, MONSTRUO, MUERE (MEURS, MONSTRE, MEURS) de l’Argentin Alejandro Fadel.

Fin de l’hiver, une tempête de neige s’abat sur la Cordillère des Andes. Les corps de plusieurs femmes décapitées sont retrouvés près d’un poste frontière isolé, au pied de la montagne. Un homme, David, porté disparu depuis des jours, est recherché en vain par la Police Rurale. Alors que Cruz, l’officier en charge de l’enquête doit élucider ces meurtres, il tombe face à face avec un monstre. David, devenu fou, est-il vraiment coupable ? Le monstre existe-t-il ? Cruz se retrouve seul face à l’évidence.

CHUVA E CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS (THE DEAD AND THE OTHERS / LES MORTS ET LES AUTRES) du Portugais João Salaviza et de la brésilienne Renée Nader Messora.

Ainsi que :

DONBASS de l’Ukrainien Sergey Loznitsa qui, le mercredi 9 mai, fera l’ouverture de Un Certain Regard 2018.

"Quand on appelle “paix“ la guerre, quand la propagande est présentée comme la vérité, quand on appelle “amour“ la haine, c’est là que la vie même commence à ressembler à la mort. Le Donbass survit. Manuel pratique de l’enfer."

Séance Spéciale

Le film d’animation ANOTHER DAY OF LIFE de Damian Nenow et Raul De La Fuente.

Angola, 1970. Le grand reporter de guerre Ryszard Kapuscinski se retrouve en pleine guerre civile.

Séances de Minuit

WHITNEY, un documentaire de l’Ecossais Kevin Macdonald, qui retrace l’existence de la chanteuse Whitney Houston.

FAHRENHEIT 451 de l’Américain Ramin Bahrani avec Sofia Boutella, Michael B. Jordan et Michael Shannon. Il s’agit de la deuxième adaptation, après celle de François Truffaut, du roman de Ray Bradbury.

Dans un monde dystopique, la lecture est prohibée et les livres brûlés par les pompiers. Jusqu'au jour où l'un de ces derniers trouve un ouvrage, décide de le cacher, et devient hors-la-loi.

Film de Clôture

En 2018, le Festival de Cannes renoue avec la tradition du film de clôture :

THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE du Britannique Terry Gilliam, avec Adam Driver, Jonathan Pryce et Olga Kurylenko.

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste: ce film d’étudiant adapté de Cervantès a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité? Don Quichotte survivra-t-il à sa folie? Ou l’amour triomphera-t-il de tout ?

Projeté le samedi 19 lors la cérémonie de Clôture, le film sortira en France le même jour.

En tout, 1906 longs métrages ont été visionnés par les différents comités de sélection.

Critique de WINTER SLEEP de Nuri Bilge Ceylan

« Winter Sleep » a remporté la Palme d’or du 67ème Festival de Cannes, voilà qui complètait le (déjà prestigieux) palmarès cannois de Nuri Bilge Ceylan, un habitué du festival, après son Grand Prix en 2003, pour « Uzak », celui de la mise en scène en 2008 pour « Les Trois Singes » et un autre Grand Prix en 2011 pour « Il était une fois en Anatolie ». En 2012, il fut également récompensé d’un Carrosse d’Or, récompense décernée dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs par la Société des Réalisateurs de Films à l’un de leurs pairs. Son premier court-métrage, « Koza », fut par ailleurs repéré par le festival et devint le premier court turc qui y fut sélectionné, en 1995. Il fut par ailleurs membre du jury cannois en 2009, sous la présidence d’Isabelle Huppert. Son film « Les Climats » reçut le prix FIPRESCI de la critique internationale en 2006.

J’essaie de ne jamais manquer les projections cannoises de ses films tant ils sont toujours brillamment mis en scène, écrits, et d’une beauté formelle époustouflante. « Winter sleep » ne déroge pas à la règle…et c’est d’autant plus impressionnant que Nuri Bilge Ceylan est à la fois réalisateur, scénariste (coscénariste avec sa femme), coproducteur et monteur de son film…et qu’il semble pareillement exceller dans tous ces domaines.

Inspiré de 3 nouvelles de Tchekhov, se déroulant dans une petite ville de Cappadoce, en Anatolie centrale, « Winter sleep » raconte l’histoire d’Aydin (Haluk Bilginer), comédien à la retraite, qui y tient un petit hôtel avec son épouse de 20 ans sa cadette, Nihal (Melisa Sözen) dont il s’est éloigné sentimentalement, et de sa sœur Necla (Demet Akbağ ) qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements… Et dire que tout avait commencé par la vitre d’une voiture sur laquelle un enfant avait jeté une pierre. La première pierre…

Sans doute la durée du film (3H16) en aura-t-elle découragé plus d’un et pourtant…et pourtant je ne les ai pas vues passer, que ce soit lors de la première projection cannoise ou lors de la seconde puisque le film a été projeté une deuxième fois le lendemain de la soirée du palmarès, très peu de temps après.

La durée, le temps, l’attente sont toujours au centre de ses films sans que jamais cela soit éprouvant pour le spectateur qui, grâce à la subtilité de l’écriture, est d’emblée immergé dans son univers, aussi rugueux puisse-t-il être. Une durée salutaire dans une époque qui voudrait que tout se zappe, se réduise, se consomme et qui nous permet de plonger dans les tréfonds des âmes qu’explore et dissèque le cinéaste. Nuri Bilge Ceylan déshabille en effet les âmes de ses personnages.

Le premier plan se situe en extérieur. Au loin, à peine perceptible, un homme avance sur un chemin. Puis images en intérieur, zoom sur Aydin de dos face à la fenêtre, enfermé dans sa morale, ses certitudes, son sentiment de supériorité, tournant le dos (à la réalité), ou le passage de l’extérieur à l’intérieur (des êtres) dont la caméra va se rapprocher de plus en plus pour mettre à nu leur intériorité. « Pour bien joué, il faut être honnête », avait dit un jour Omar Sharif à Aydin. Aydin va devoir apprendre à bien jouer, à faire preuve d’honnêteté, lui qui se drape dans la morale, la dignité, les illusions pour donner à voir celui qu’il aimerait -ou croit-être.

Homme orgueilleux, riche, cultivé, ancien comédien qui se donne « le beau rôle », Aydin est un personnage terriblement humain, pétri de contradictions, incroyablement crédible, à l’image de tous les autres personnages du film (quelle direction d’acteurs !) si bien que, aujourd’hui encore, je pense à eux comme à des personnes réelles tant Nuri Bilge Ceylan leur donne corps, âme, vie.

Pour Aydin, les autres n’existent pas et, ainsi, à ses yeux comme aux nôtres, puisque Nihal apparaît au bout de 30 minutes de film seulement. Il ne la regarde pas. Et quand il la regarde c’est pour lui demander son avis sur une lettre qui flatte son ego. C’est à la fois drôle et cruel, comme à diverses moments du film, comme lorsqu’il raconte à sa sœur une pièce dans laquelle elle ne se souvient visiblement pas l’avoir vu jouer : « La pièce où je jouais un imam. J’entrais en cherchant les toilettes ».

Que de gravité et d’intensité mélancoliques, fascinantes, dont il est impossible de détacher le regard comme s’il s’était agi de la plus palpitante des courses-poursuites grâce au jeu habité et en retenue des comédiens, au caractère universel et même intemporel de l’intrigue, grâce à la beauté foudroyante et presque inquiétante des paysages de la Cappadoce, presque immobile comme un décor de théâtre. L’hôtel se nomme d’ailleurs « Othello ». Dans le bureau d’Aydin, ancien acteur de théâtre, se trouvent des affiches de « Caligula » de Camus, et de « Antoine et Cléopâtre » de Shakespeare. La vie est un théâtre. Celle d’Aydin, une représentation, une illusion que l’hiver va faire voler en éclats.

« Winter sleep », à l’image de son titre, est un film à la fois rude, rigoureux et poétique. Il est porté par des dialogues d’une finesse exceptionnelle mêlant cruauté, lucidité, humour, regrets (« j’ai voulu être ce grand acteur charismatique dont tu rêvais »), comme ces deux conversations, l’une avec sa sœur, l’autre avec Nihal, qui n’épargnent aucun d’eux et sont absolument passionnantes comme dans une intrigue policière, chacune de ces scènes donnant de nouveaux indices sur les caractères des personnages dont les masques tombent, impitoyablement : « Avant tu faisais notre admiration » », « On croyait que tu ferais de grandes choses », « On avait mis la barre trop haut », « Ce romantisme sirupeux », « Cet habillage lyrique qui pue le sentimentalisme », « Ton altruisme m’émeut aux larmes.», « Ta grande morale te sert à haïr le monde entier ».

Ces scènes sont filmées en simples champs/contre-champs. La pièce est à chaque fois plongée dans la pénombre donnant encore plus de force aux visages, aux expressions, aux paroles ainsi éclairés au propre comme au figuré, notamment grâce au travail de Gökhan Tiryaki, le directeur de la photographie. Nuri Bilge Ceylan revendique l’influence de Bergman particulièrement flagrante lors de ces scènes.

Les temps de silence qui jalonnent le film, rares, n’en sont que plus forts, le plus souvent sur des images de l’extérieur dont la beauté âpre fait alors écho à celle des personnages. Sublime Nihal dont le visage et le jeu portent tant de gravité, de mélancolie, de jeunesse douloureuse. Pas une seconde pourtant l’attention (et la tension ?) ne se relâchent, surtout pas pendant ces éloquents silences sur les images de la nature fascinante, d’une tristesse éblouissante.

Nuri Bilge Ceylan est terriblement lucide sur ses personnages et plus largement sur la nature humaine, mais jamais cynique. Son film résonne comme un long poème mélancolique d’une beauté triste et déchirante porté par une musique parcimonieuse, sublimé par la sonate n°20 de Schubert et des comédiens exceptionnels. Oui, un long poème mélancolique à l’image de ces personnages : lucides, désenchantés, un poème qui nous accompagne longtemps après la projection et qui nous touche au plus profond de notre être et nous conduit, sans jamais être présomptueux, à nous interroger sur la morale, la (bonne) conscience, et les faux-semblants, les petitesses en sommeil recouvertes par l’immaculée blancheur de l’hiver. Un peu les nôtres aussi. Et c’est ce qui est le plus magnifique, et terrible.

Critique de MELANCHOLIA de Lars Von Trier

Ce soir, ne manquez pas le chef d'oeuvre de Lars von Trier, "Melancholia", à 20H45, sur Ciné plus Emotion.

"Melancholia" reste pour moi LE film du Festival de Cannes 2011 dans le cadre duquel je l'avais découvert, le film qui aurait indéniablement mérité la palme d’or, mais aussi LE film de l’année 2011 …et même un immense choc, tellurique certes mais surtout cinématographique.

De cette projection, je garde une impression à la fois jubilatoire et dérangeante, et de fascination, accentuée par le fait que j’ai vu ce film dans le cadre de sa projection cannoise officielle suite à la conférence de presse tonitruante en raison des déclarations pathétiques de Lars von Trier dont le film n’avait vraiment pas besoin et dont nous ne saurons jamais si elles lui ont coûté la palme d’or que, à mon avis, il méritait beaucoup plus que « Tree of life ». Rarement (jamais ?) en 13 ans de Festival de Cannes, l’atmosphère dans la salle avant une projection ne m’avait semblée si pesante et jamais, sans doute, un film n’aura reçu un accueil aussi froid (d’ailleurs finalement pas tant que ça) alors qu’il aurait mérité un tonnerre d’applaudissements.

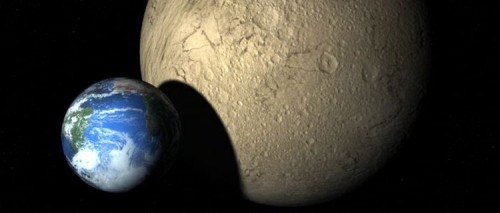

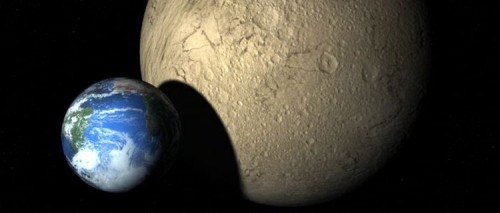

Je pourrais vous en livrer le pitch. Ce pitch vous dirait que, à l'occasion de leur mariage, Justine (Kirsten Dunst) et Michael (Alexander Skarsgård ) donnent une somptueuse réception dans le château de la sœur de Justine, Claire(Charlotte Gainsbourg) et de son beau-frère. Pendant ce temps, la planète Melancholia se dirige inéluctablement vers la Terre...

Mais ce film est tellement plus que cela…

Dès la séquence d’ouverture, d’une beauté sombre et déroutante, envoûtante et terrifiante (une succession de séquences et photos sur la musique de Wagner mêlant les images de Justine et les images de la collision cosmique), j’ai été éblouie, subjuguée, happée par ce qui se passait sur l’écran pour ne plus pouvoir en détacher mon attention. Après ce prologue fantasmagorique et éblouissant, cauchemardesque, place au « réalisme » avec les mariés qui sont entravés dans leur route vers le château où se déroulera le mariage. Entravés comme Justine l’est dans son esprit. Entravés comme le sera la suite des évènements car rien ne se passera comme prévu dans ce film brillamment dichotomique, dans le fond comme dans la forme.

Lars von Trier nous emmène ensuite dans un château en Suède, cadre à la fois familier et intemporel, contemporain et anachronique, lieu du mariage de Justine, hermétique au bonheur. La première partie lui est consacrée tandis que la seconde est consacrée à sa sœur Claire. La première est aussi mal à l’aise avec l’existence que la seconde semble la maitriser jusqu’à ce que la menaçante planète « Melancholia » n’inverse les rôles, cette planète miroir allégorique des tourments de Justine provoquant chez tous cette peur qui l’étreint constamment, et la rassurant quand elle effraie les autres pour qui, jusque là, sa propre mélancolie était incompréhensible.

Melancholia, c’est aussi le titre d’un poème de Théophile Gautier et d’un autre de Victor Hugo (extrait des « Contemplations ») et le titre que Sartre voulait initialement donner à « La nausée », en référence à une gravure de Dürer dont c’est également le titre. Le film de Lars von Trier est la transposition visuelle de tout cela, ce romantisme désenchanté et cruel. Ce pourrait être prétentieux (comme l’est « Tree of life » qui semble proclamer chaque seconde sa certitude d’être un chef d’œuvre, et qui, pour cette raison, m’a autant agacée qu’il m’a fascinée) mais au lieu de se laisser écraser par ses brillantes références (picturales, musicales, cinématographiques), Lars von Trier les transcende pour donner un film d’une beauté, d’une cruauté et d’une lucidité renversantes.

C’est aussi un poème vertigineux, une peinture éblouissante, un opéra tragiquement romantique, bref une œuvre d’art à part entière. Un tableau cruel d’un monde qui se meurt ( dont la clairvoyance cruelle de la première partie fait penser à « Festen » de Vinterberg) dans lequel rien n’échappe au regard acéré du cinéaste : ni la lâcheté, ni l’amertume, ni la misanthropie, et encore moins la tristesse incurable, la solitude glaçante face à cette « Mélancholia », planète vorace et assassine, comme l’est la mélancolie dévorante de Justine.

« Melancholia » est un film bienheureusement inclassable, qui mêle les genres habituellement dissociés (anticipation, science-fiction, suspense, métaphysique, film intimiste…et parfois comédie certes cruelle) et les styles (majorité du film tourné caméra à l’épaule) .

Un film de contrastes et d’oppositions. Entre rêve et cauchemar. Blancheur et noirceur. La brune et la blonde. L’union et l’éclatement. La terreur et le soulagement. La proximité (de la planète) et l’éloignement (des êtres).

Un film à contre-courant, à la fois pessimiste et éblouissant. L’histoire d’une héroïne incapable d’être heureuse dans une époque qui galvaude cet état précieux et rare avec cette expression exaspérante « que du bonheur ».

Un film dans lequel rien n’est laissé au hasard, dans lequel tout semble concourir vers cette fin…et quelle fin ! Lars von Trier parvient ainsi à instaurer un véritable suspense terriblement effrayant et réjouissant qui s’achève par une scène redoutablement tragique d’une beauté saisissante aussi sombre que poignante et captivante qui, à elle seule, aurait justifié une palme d’or. Une fin sidérante de beauté et de douleur. A couper le souffle. D’ailleurs, je crois être restée de longues minutes sur mon siège dans cette salle du Grand Théâtre Lumière, vertigineuse à l’image de ce dénouement, à la fois incapable et impatiente de transcrire la multitude d’émotions procurées par ce film si intense et sombrement flamboyant.

Et puis… comment aurais-je pu ne pas être envoûtée par ce film aux accents viscontiens (« Le Guépard » et « Ludwig- Le crépuscule des Dieux » de Visconti ne racontant finalement pas autre chose que la déliquescence d’un monde et d’une certaine manière la fin du monde tout comme « Melancholia »), étant inconditionnelle du cinéaste italien en question ?

Le jury du 64ème Festival de Cannes a d’ailleurs semble-t-il beaucoup débattu du « cas Melancholia ». Ainsi, selon Olivier Assayas, lors de la conférence de presse du jury : « En ce qui me concerne, c’est un de ses meilleurs films. Je pense que c’est un grand film. Je pense que nous sommes tous d’’accord pour condamner ce qui a été dit dans la conférence de presse. C’est une œuvre d’art accomplie. »

Kirsten Dunst incarne la mélancolie (d’ailleurs pas pour la première fois, tout comme dans « Marie-Antoinette » et « Virgin Suicides ») à la perfection dans un rôle écrit au départ pour Penelope Cruz. Lui attribuer le prix d’interprétation féminine était sans doute une manière judicieuse pour le jury de récompenser le film sans l’associer directement au cinéaste et à ses propos, lequel cinéaste permettait pour la troisième fois à une de ses comédiennes d’obtenir le prix d’interprétation cannois (se révélant ainsi un incontestable très grand directeur d’acteurs au même titre que les Dardenne dans un style certes très différent), et précédemment Charlotte Gainsbourg pour « Antichrist », d’ailleurs ici également époustouflante.

Un très grand film qui bouscule, bouleverse, éblouit, sublimement cauchemardesque et d’une rare finesse psychologique me laisse le souvenir lancinant et puissant d’un film qui mêle savamment les émotions d’un poème cruel et désenchanté, d’un opéra et d’un tableau mélancoliques et crépusculaires.

Alors je sais que vous êtes nombreux à vous dire réfractaires au cinéma de Lars von Trier…mais ne passez pas à côté de ce chef d’œuvre qui vous procurera plus d’émotions que la plus redoutablement drôle des comédies, que le plus haletant des blockbusters, et que le plus poignant des films d’auteurs et dont je vous garantis que la fin est d’une splendeur qui confine au vertige. Inégalée et inoubliable.