Critique - LES LYONNAIS de Olivier Marchal à 20H45 sur 13ème rue ce jeudi 19 novembre 2015

Avec ce quatrième long-métrage après « Gangsters », « 36 Quai des Orfèvres » et « MR 73 », Olivier Marchal continue d’ausculter le milieu qu’il connaît le mieux, celui des « flics et voyous ». Si le cinéma policier a donné la majorité de ses plus grands films dans les années 1970, (« Le Cercle rouge » de Jean-Pierre Melville, « Max et les ferrailleurs » de Claude Sautet, « Police Python 357 » d’Alain Corneau…), c’est aussi la décennie symbolique des gangs comme celui des Lyonnais dont Olivier Marchal retrace le parcours, suite à la lecture d’ « Une poignée de cerises », l’autobiographie d’Edmond Vidal, un des fondateurs du « Gang des Lyonnais » et suite à sa rencontre avec ce dernier, même s’il s’en est inspiré de manière très libre puisque le livre s’arrête en 1977 alors que le film se poursuit de nos jours. En pleine affaire Neyret (le commissaire qui a même inspiré un des personnages du film), le film d’Olivier Marchal est rattrapé par l’actualité…

Edmond Vidal, dit Momon, fondateur du Gang des Lyonnais, c’est ici Gérard Lanvin qui, à l’approche de la soixantaine, s’est retiré des « affaires » pour s’occuper de sa femme Janou (Valeria Cavalli) qui a beaucoup souffert desdites affaires et a même fait de la prison pour lui, et pour s’occuper de ses petits enfants. Au contraire de ce dernier, Serge Suttel (Tchéky Karyo), l’ami d’enfance, avec qui il avait fait ses premiers mois de prison (pour le vol d’une caisse de cerises) et fondé le Gang des Lyonnais qui, lui, est en cavale depuis plusieurs années, et qui se fait enfin arrêter. Edmond Vidal va devoir choisir entre la promesse faîte à sa femme de ne plus reprendre « les affaires » et la loyauté envers son ami…avec qui il s’était fait connaître pour leurs braquages dans les années 1970, une série de braquages qui avait pris fin en 1974 lors d’une arrestation spectaculaire. Mais pour Momon, l’amitié prime sur tout…et surtout en vertu fameux code de l’honneur…qui veut qu’on ne laisse pas un ami en prison…

Olivier Marchal a deux principaux atouts : bien connaître le milieu dont il parle (ce qui n’est par ailleurs guère rassurant quand on voit le portrait de la police qu’il fait ici ou dans ses autres films) et dans lequel il nous plonge et dont il nous montre une nouvelle facette à chaque nouveau long-métrage, et savoir habilement manier les codes du récit et du polar. En commençant par la fin et nous laissant entendre que Vidal se fera tuer, il crée d’emblée un suspense qui fera un peu défaut au reste du long-métrage mais là semble ne pas avoir été l’objectif principal de Marchal qui ici cherche plutôt à retracer un parcours et une époque : le parcours d’un homme face à ses principes et ses illusions perdues et une époque qu’il regarde avec une étrange nostalgie. Nostalgie d’un temps où un policier pouvait interroger un voyou venant d’être arrêté au restaurant avec la promesse de ce dernier de ne pas s’enfuir selon le fameux code d’honneur. « Etrange » nostalgie car Marchal semble avoir plus de fascination pour les voyous que les flics auxquels il appartenait et dont il montre ici les méthodes pour le moins douteuses. Nostalgie parce que si Le Gang des Lyonnais s’était aussi fait connaître pour réaliser des braquages sans jamais verser de sang, cette époque est bien révolue. Le choix de Marchal du flashback avec le parallèle entre la jeunesse de Vidal (style sépia à l’appui) et le présent, permet aussi de mettre l’accent sur ce décalage. Désormais on n’hésite plus à tuer à bout portant, hommes et femmes, ni à égorger hommes et animaux.

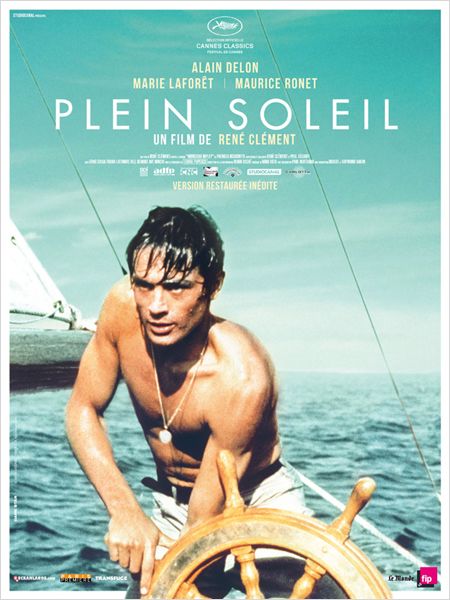

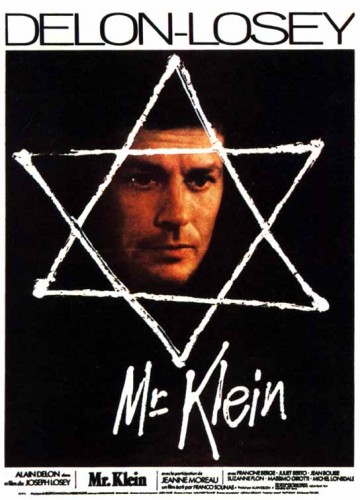

Le personnage de Vidal, le Gitan victime d’ostracisme qui devient chef de gang, dont les « principes » sont tellement contradictoires avec le mode de vie pour lequel, encore une fois, Marchal semble éprouver une vraie fascination, est sans doute le véritable intérêt du film, seulement Gérard Lanvin, s’il ne joue pas mal, semble ne pas totalement convenir au rôle, écrit au départ pour Alain Delon dont l’ombre semble planer sur tout le film. Voix, gestuelle, coiffure même, Lanvin semble être ici l’ombre un peu terne de Delon qui aurait en effet été impeccable dans ce rôle (et qui officiellement l’a laissé pour un différend concernant l’écriture du scénario et des raisons d’emploi du temps). On peut aisément comprendre qu’il ait été tenté par ce rôle de Parrain en voie de rédemption rattrapé par le passé, lequel Parrain semble avoir d’ailleurs beaucoup inspiré Marchal, de la scène d’anniversaire qui rappelle celle du mariage au début du film de Coppola à certaines méthodes qui rappellent celles des Corleone (Depardieu était déjà filmé en « Parrain » dans « 36 quai des orfèvres »). Mais on peut aussi comprendre ce qui a pu le rebuter et ce qui ne figurait jamais dans les films de Melville qu’il a contribué à immortaliser : une violence parfois excessive (le film est interdit aux moins de 12 ans). Dans un souci peut-être de réalisme, et sans doute influencé par le cinéma américain, Marchal use et abuse des scènes de fusillades ou tortures qui pour moi au lieu de faire avancer l’histoire la freinent. C’est aussi ce qui m’avait dérangée dans le « Mesrine » de Richet dans lequel ce dernier était présenté comme un héros.

« Le Gang des Lyonnais » c’est aussi la radiographie d’une époque, avec notamment les liens troubles entre le SAC et le gang. Marchal est aussi l’auteur de la série « Braquo », dans « Le Gang des Lyonnais » figurent ainsi tous les éléments pour une série, et peut-être le format du long-métrage était-il trop étroit pour retracer tant d’évènements (les braquages sont ainsi à peine montrés).

D’un point de vue purement cinématographique, « Le Gang des Lyonnais » est néanmoins une réussite : des acteurs talentueux (mais quelle idée d’avoir choisi Dimitri Storoge pour interpréter Lanvin jeune, il ne lui ressemble vraiment pas du tout) avec de vrais gueules de truands que Marchal semble avoir beaucoup de plaisir à filmer (Daniel Duval, Lionnel Astier, François Levantal…), une construction scénaristique habile et maîtrisée (ce qui n’exclut pas l’ennui et quelques baisses de rythme), une réalisation qui ne manque pas d’ampleur, et un dénouement, désenchanté et mélancolique, réussi.

De films en films, Olivier Marchal impose son style bien à lui, un singulier mélange d’âpreté, de réalisme désabusé et de sentimentalité exacerbée avec des hommes qui perdent leurs illusions, dessinant une frontière très floue entre les flics et les voyous, loin de tout manichéisme, avec le souci de montrer une nouvelle facette du banditisme ou de la police, mais aussi toujours avec une musique omniprésente, des acteurs charismatiques, de vraies « gueules » (Demongeot, Anconina, Depardieu hier) pour renouer avec la grande époque des polars, et un dénouement toujours réussi qui laisse une empreinte forte au spectateur. Olivier Marchal a l’avantage d’être aujourd’hui le seul dans ce genre de film et film de (ce) genre en France (« A bout portant » de Fred Cavayé n’ayant pas tenu les belles promesses de « Pour elle »), même si j’avais largement préféré « Gangsters » et « 36 quai des Orfèvres » que je vous recommande de (re)voir (avec une préférence pour le premier).